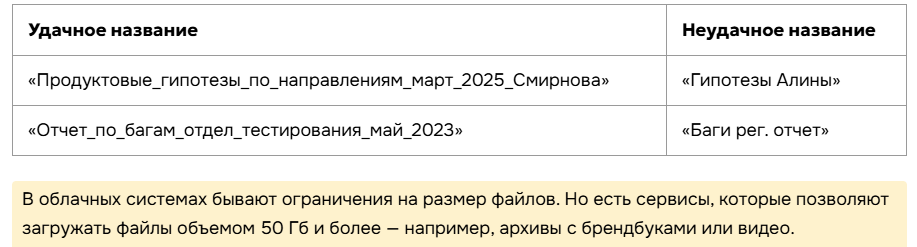

Корпоративное облако — удобное и доступное место для хранения файлов. Сотрудники могут получать доступ к нужным документам из любой точки мира, а компании не нужны собственные дата-центры и дорогое оборудование. Но если в организации большое количество данных, поиск необходимого файла может превратиться в блуждание по цифровым лабиринтам. Рассказываем, как избежать хаоса в облачном хранилище, как организовать в нем логичную структуру и как сделать облако удобным для всех в команде. Логичная структура папок и файлов Одна из причин цифрового хаоса — отсутствие структуры в облачном хранилище данных. Сотрудники создают папки с понятными только для них самих названиями и добавляют туда файлы из разных категорий. Они привыкают к такой системе и легко ориентируются в хранилище. Но когда прежние работники уходят, новым специалистам приходится тратить много времени, чтобы найти документы. Задача руководителей — внедрить логичную структуру хранения. Она может отличаться в зависимости от компании, но в ее основе должна быть иерархия из трех-четырех уровней. Например, вам нужно добавить файл с результатами A/B-теста нового продукта. Вот так может выглядеть структура: Продуктовое направление → Тестирование новых продуктов → А/B-тесты → 2025 год Помните, что иерархия не должна быть слишком длинной — если в ней более пяти уровней, может вновь возникнуть путаница. Единые правила именования файлов Если в компании следуют единым правилам именования в облаке для хранения файлов, находить нужные документы будет проще. Скорее всего, вы намного быстрее отыщете таблицу с названием «Отчет_по_РК_Директ_ апрель_2024_Иванов», чем «Отчет реклама». Основные принципы грамотного именования файлов следующие: Название отражает суть документа;название максимально полное, его легко найти по ключевым словам в поиске облака;в названии нет ошибок, опечаток, посторонних символов;при необходимости — указаны даты и ответственные лица.

Корпоративное облако — удобное и доступное место для хранения файлов. Сотрудники могут получать доступ к нужным документам из любой точки мира, а компании не нужны собственные дата-центры и дорогое оборудование. Но если в организации большое количество данных, поиск необходимого файла может превратиться в блуждание по цифровым лабиринтам. Рассказываем, как избежать хаоса в облачном хранилище, как организовать в нем логичную структуру и как сделать облако удобным для всех в команде. Логичная структура папок и файлов Одна из причин цифрового хаоса — отсутствие структуры в облачном хранилище данных. Сотрудники создают папки с понятными только для них самих названиями и добавляют туда файлы из разных категорий. Они привыкают к такой системе и легко ориентируются в хранилище. Но когда прежние работники уходят, новым специалистам приходится тратить много времени, чтобы найти документы. Задача руководителей — внедрить логичную структуру хранения. Она может отличаться в зависимости от компании, но в ее основе должна быть иерархия из трех-четырех уровней. Например, вам нужно добавить файл с результатами A/B-теста нового продукта. Вот так может выглядеть структура: Продуктовое направление → Тестирование новых продуктов → А/B-тесты → 2025 год Помните, что иерархия не должна быть слишком длинной — если в ней более пяти уровней, может вновь возникнуть путаница. Единые правила именования файлов Если в компании следуют единым правилам именования в облаке для хранения файлов, находить нужные документы будет проще. Скорее всего, вы намного быстрее отыщете таблицу с названием «Отчет_по_РК_Директ_ апрель_2024_Иванов», чем «Отчет реклама». Основные принципы грамотного именования файлов следующие: Название отражает суть документа;название максимально полное, его легко найти по ключевым словам в поиске облака;в названии нет ошибок, опечаток, посторонних символов;при необходимости — указаны даты и ответственные лица.  Борьба с дублированием и файловыми свалками Еще одна причина хаоса в корпоративном облаке — дублирование файлов. Сотрудники несколько раз сохраняют один и тот же документ в разные папки, тем самым создавая копии. Это засоряет облачное пространство и занимает лишнюю память. Из-за постоянного дублирования и отсутствия организации хранения файлов возникают свалки документов. Их можно сравнить со шкафом, в котором хранится сразу все: от инвентаря для дачи до старых квитанций, детских игрушек и зимних курток. Например, необходимый отчет может находиться среди дизайн-макетов, таблиц отдела продаж и текстовых документов. Найти нужный файл в таком хаосе очень сложно, при этом во время поиска приходится отвлекаться на посторонние документы. Выход — внедрить правила обращения с облаком, провести инструктаж для сотрудников и назначить ответственного, который будет следить за хранилищем. Настройка прав доступа для сотрудников и защита данных Навести порядок в облаке поможет и создание разных уровней доступа. Например, рядовые сотрудники смогут пользоваться только теми папками, которые необходимы им для работы. Дизайнер не сможет просмотреть файлы IT-отдела, маркетолог — открыть документы для топ-менеджмента. Ограничение прав доступа также необходимо для защиты чувствительных данных, таких как финансовая отчетность или персональная информация о сотрудниках. Настроить уровни доступа легко — так, в Astra Disk можно установить пароль или ограничить срок действия ссылки, по которой открывается файл. В Astra Disk также можно создать группы пользователей с разными возможностями доступа, настроить автоматическую блокировку аккаунтов бывших сотрудников, ввести аутентификацию через локальные учетные записи. Это помогает максимально защитить данные от утечек и взломов. astracloud.ru/disk Чек-лист для проверки порядка в облаке Проверьте по этому чек-листу, есть ли порядок в вашем корпоративном облаке: Файлы размещены в папках со строгой структурой.Названия документов понятные, оформлены по единым правилам.Найти любой документ в облаке можно за пару минут по ключевым словам.Отсутствуют дубли: один документ — один файл.Настроены уровни доступа, сотрудники пользуются только теми файлами, которые нужны им в работе.А если вы пока еще не подключили корпоративное облако, попробуйте Astra Disk для хранения файлов — безопасное российское решение, которое подходит для импортозамещения иностранного ПО и работы с большими объемами данных...

Борьба с дублированием и файловыми свалками Еще одна причина хаоса в корпоративном облаке — дублирование файлов. Сотрудники несколько раз сохраняют один и тот же документ в разные папки, тем самым создавая копии. Это засоряет облачное пространство и занимает лишнюю память. Из-за постоянного дублирования и отсутствия организации хранения файлов возникают свалки документов. Их можно сравнить со шкафом, в котором хранится сразу все: от инвентаря для дачи до старых квитанций, детских игрушек и зимних курток. Например, необходимый отчет может находиться среди дизайн-макетов, таблиц отдела продаж и текстовых документов. Найти нужный файл в таком хаосе очень сложно, при этом во время поиска приходится отвлекаться на посторонние документы. Выход — внедрить правила обращения с облаком, провести инструктаж для сотрудников и назначить ответственного, который будет следить за хранилищем. Настройка прав доступа для сотрудников и защита данных Навести порядок в облаке поможет и создание разных уровней доступа. Например, рядовые сотрудники смогут пользоваться только теми папками, которые необходимы им для работы. Дизайнер не сможет просмотреть файлы IT-отдела, маркетолог — открыть документы для топ-менеджмента. Ограничение прав доступа также необходимо для защиты чувствительных данных, таких как финансовая отчетность или персональная информация о сотрудниках. Настроить уровни доступа легко — так, в Astra Disk можно установить пароль или ограничить срок действия ссылки, по которой открывается файл. В Astra Disk также можно создать группы пользователей с разными возможностями доступа, настроить автоматическую блокировку аккаунтов бывших сотрудников, ввести аутентификацию через локальные учетные записи. Это помогает максимально защитить данные от утечек и взломов. astracloud.ru/disk Чек-лист для проверки порядка в облаке Проверьте по этому чек-листу, есть ли порядок в вашем корпоративном облаке: Файлы размещены в папках со строгой структурой.Названия документов понятные, оформлены по единым правилам.Найти любой документ в облаке можно за пару минут по ключевым словам.Отсутствуют дубли: один документ — один файл.Настроены уровни доступа, сотрудники пользуются только теми файлами, которые нужны им в работе.А если вы пока еще не подключили корпоративное облако, попробуйте Astra Disk для хранения файлов — безопасное российское решение, которое подходит для импортозамещения иностранного ПО и работы с большими объемами данных...

Привет, меня зовут Кирилл и я архитектор облачной платформы Astra Cloud. Это первая статья из цикла, в которой я расскажу о предпосылках появления собственной облачной платформы в продуктовом портфеле «Группы Астра». Почему мы начали делать своё облако в 2022 году Весна 2022 года стала переломным моментом для российской ИТ‑отрасли: уход западных вендоров ограничил продажи оборудования и ПО, доступ к публичным облакам, SLA, обновления и техподдержку. Многие российские компании оказались отрезаны от критически важных цифровых сервисов буквально за считанные дни. Стало очевидно: нельзя полагаться на инфраструктуру, неподконтрольную ни технически, ни юридически. Поддержка через «альтернативные каналы» (третьи страны и оффшорные юрлица) не обеспечивает стабильности, юридической чистоты и соответствия требованиям регуляторов. Эти условия стали основой для создания Astra Cloud — отечественной, готовой к использованию в критически важных сегментах ИТ‑инфраструктуры облачной платформы. Облачные услуги в России в 2022: сегментация и ориентиры Прежде чем начинать что‑то делать — и уж тем более создавать свою облачную платформу — неплохо было понять, что уже есть на рынке, а также какие достоинства и недостатки есть у наиболее популярных решений. Проведённый нами анализ показал, что отечественный рынок облачных решений в 2022 году можно было условно разделить на две основные группы: Облачные сервисы (IaaS) — часто основаны на устаревших технологиях, с трудом масштабируются и не предоставляют должного уровня изоляции и возможности доработки.Системы виртуализации — ориентированы на администрирование виртуальных машин, но не решают задачи учёта использования ресурсов, мультитенантности — то есть изоляции ресурсов и настроек между независимыми группами пользователей (арендаторами) в рамках одной инсталляции, автоматизации или самообслуживания.

Привет, меня зовут Кирилл и я архитектор облачной платформы Astra Cloud. Это первая статья из цикла, в которой я расскажу о предпосылках появления собственной облачной платформы в продуктовом портфеле «Группы Астра». Почему мы начали делать своё облако в 2022 году Весна 2022 года стала переломным моментом для российской ИТ‑отрасли: уход западных вендоров ограничил продажи оборудования и ПО, доступ к публичным облакам, SLA, обновления и техподдержку. Многие российские компании оказались отрезаны от критически важных цифровых сервисов буквально за считанные дни. Стало очевидно: нельзя полагаться на инфраструктуру, неподконтрольную ни технически, ни юридически. Поддержка через «альтернативные каналы» (третьи страны и оффшорные юрлица) не обеспечивает стабильности, юридической чистоты и соответствия требованиям регуляторов. Эти условия стали основой для создания Astra Cloud — отечественной, готовой к использованию в критически важных сегментах ИТ‑инфраструктуры облачной платформы. Облачные услуги в России в 2022: сегментация и ориентиры Прежде чем начинать что‑то делать — и уж тем более создавать свою облачную платформу — неплохо было понять, что уже есть на рынке, а также какие достоинства и недостатки есть у наиболее популярных решений. Проведённый нами анализ показал, что отечественный рынок облачных решений в 2022 году можно было условно разделить на две основные группы: Облачные сервисы (IaaS) — часто основаны на устаревших технологиях, с трудом масштабируются и не предоставляют должного уровня изоляции и возможности доработки.Системы виртуализации — ориентированы на администрирование виртуальных машин, но не решают задачи учёта использования ресурсов, мультитенантности — то есть изоляции ресурсов и настроек между независимыми группами пользователей (арендаторами) в рамках одной инсталляции, автоматизации или самообслуживания. Нельзя сказать, что отечественный рынок не предлагал и зрелых решений, но, как показали опросы заказчиков, этим решениям не хватало тех или иных функций, которые позволили бы их использовать в защищённых решениях. Мы видели растущий спрос на комплексную платформу, способную не просто запускать ВМ, но и предоставлять полноценный облачный сервис с API, ролями доступа, учётом потребления и возможностью гибкой с различными сетевыми технологиями и партнёрскими решениями. Мы не стремились конкурировать со стандартными решениями для простого хостинга BM, а сосредоточились на построении облака по тем критериям, которые выдвигали наши заказчики. Важно отметить, что ожидания заказчиков различались кардинально. Кто‑то требовал максимальной изоляции и соблюдения нормативов, другим нужна была простота, автоматизация, REST API, биллинг. Третьи ставили акцент на удобство администрирования или интеграцию с внешними IDM‑системами. Были и довольно экзотические запросы, такие как использование ОС реального времени, возможность гео‑тегирования дисков и наличие графического инсталлятора для всех компонентов облака в режиме «далее‑далее‑далее». Эта разнородность требований (ФТ, НФТ, SLA, мультитенантность, производительность, политики безопасности и так далее) требовала от платформы гибкости архитектуры и возможности интеграции со сторонними решениями. Забегая вперёд, отметим, что абсолютно все запросы заказчиков мы не смогли выполнить по ряду причин. Но об этом чуть позже. Анализ популярных технологий: OpenStack, oVirt Перед нами стоял сложный выбор технологического ядра облачной платформы, и мы честно рассмотрели все популярные решения. Мы не были привязаны к какому‑либо вендору или архитектуре, что давало свободу анализа и возможность взвешенного выбора. На первом этапе основное внимание было уделено двум решениям — OpenStack и oVirt, как довольно распространённым в корпоративных средах и ЦОД. OpenStack: неплохо, но очень дорого. OpenStack — это мощная и чрезвычайно гибкая экосистема, ориентированная на построение облаков в масштабе дата‑центра. Её основное достоинство — модульность: можно собирать нужный функционал из десятков компонентов (Nova, Neutron, Glance, Keystone, Cinder, Horizon и других). Это позволяет реализовать сложные сценарии, включая федеративную аутентификацию, программно‑определяемые сети, интеграцию с системами распределённого хранения (например, Ceph) и другими подсистемами. Однако на практике модульность OpenStack — это и её главный недостаток. Развёртывание требует скоординированной настройки десятков сервисов, каждое обновление несёт в себе риски несовместимости. Для поддержки OpenStack необходима отдельная DevOps‑команда с компетенциями по Kubernetes, Ansible, Ceph, и множеству других технологий. Его эксплуатация может оказаться чрезмерно ресурсоёмкой даже для крупных организаций, если нет готовности инвестировать в процессы сопровождения, а ИТ‑команды решают другие, более актуальные задачи. По сути, OpenStack — это не «установил и работает», а долгосрочный инженерный проект, как на этапе разработки облачной платформы, так и на этапах внедрения и сопровождения. Ещё один важный аспект — совместимость с российским стеком программного обеспечения и требованиями регулятора. OpenStack развивается в парадигме глобального облачного рынка не учитывая ограничений, присущих защищённым или изолированным инфраструктурам в российских реалиях. В российской практике это оборачивается рядом трудностей: отсутствие официальной поддержки отечественных ОС, несовместимость с сертифицированными модулями криптографической защиты, необходимость доработки интеграций со средствами криптографической защиты информации (СКЗИ), государственными информационными системами (ГИС) и прочими элементами, значимыми для защищённых сред. В частности, компоненты OpenStack, работающие с аутентификацией и хранилищами (Keystone, Cinder, Swift), требуют значительной адаптации под отечественные требования и могут вести себя нестабильно в условиях ограниченного доступа к внешним репозиториям. Для большинства частных облаков в России OpenStack слишком сложен и затратен. Его внедрение требует больших ресурсов, увеличивает сроки запуска и зависит от высококвалифицированной команды. И, как следствие, OpenStack оказывается не самым оптимальным выбором для проектов, где на первом плане стоят предсказуемость сопровождения и устойчивость к внешним ограничениям. oVirt: зрелая, но инертная технология oVirt (основанная на Red Hat Virtualization) — это решение с относительно простой архитектурой. Оно исторически развивалось как GUI‑ориентированная система управления виртуальными машинами, построенная вокруг QEMU/KVM и VDSM ‑отдельного демона‑агента, который отвечает за управление виртуальными машинами, сетями и хранилищами на каждом гипервизоре. Преимущество oVirt — в быстром развёртывании и достаточно стабильной работе на малых и средних масштабах. Однако у oVirt есть серьёзные ограничения. Архитектура платформы не рассчитана на построение мультиарендных облаков. Отсутствует полноценная поддержка мультитенантности, нет встроенных механизмов биллинга, а сценарии самообслуживания требуют отдельной доработки. Кроме того, развитие проекта в последние годы замедлилось, и его перспектива остаётся туманной. После прекращения развития Red Hat Virtualization и слияния ряда компонент с oVirt, сообщество стало меньше, а частота релизов — ниже. В экосистеме oVirt нет нативной поддержки множества популярных российских сертифицированных решений. Это означает, что при использовании oVirt в проектах с требованиями по регуляторному соответствию (ФСТЭК, ФСБ) заказчику придётся самостоятельно адаптировать компоненты, проводить дополнительные проверки, а также решать вопросы совместимости на уровне ядра и пользовательского пространства. В отличие от решений, включённых в реестр ЕРПОС и прошедших процедуру сертификации, oVirt не обеспечивает «из коробки» соответствие требованиям защищённых ИТ‑сред и нормативных актов РФ. Также отсутствует развитый API и гибкая система шаблонов, что делает платформу мало пригодной для построения облака как сервиса. Несмотря на ряд положительных качеств (простота, зрелость, стабильность), мы сочли oVirt неподходящим для реализации современных требований к изоляции, автоматизации и управляемости. Итак, в 2022 году перед нами стоял открытый выбор технологического ядра, и мы, рассмотрев популярные решения, пришли к следующему выводу: OpenStack — мощная платформа, но чрезвычайно сложная в установке, конфигурации и сопровождении. Её архитектура перегружена микросервисами, а эксплуатация требует команды с высоким уровнем DevOps‑компетенций. Для частного облака с ограниченными ресурсами это часто становится неподъёмной нагрузкой. Кроме того, OpenStack требует особых подходов к совместимости с отечественным ПО и ОС.oVirt + QEMU — решение более простое, но явно устаревшее. Развитие идёт медленно, документации немного. Поддержка мультитенантности в современном понимании в системе отсутствует. Кроме того, экосистема oVirt плохо масштабируется и практически не имеет встроенных механизмов биллинга или автоматизации. Сложно интегрировать в CI/CD или управлять через REST API. OpenNebula и ПК СВ «Брест»

Нельзя сказать, что отечественный рынок не предлагал и зрелых решений, но, как показали опросы заказчиков, этим решениям не хватало тех или иных функций, которые позволили бы их использовать в защищённых решениях. Мы видели растущий спрос на комплексную платформу, способную не просто запускать ВМ, но и предоставлять полноценный облачный сервис с API, ролями доступа, учётом потребления и возможностью гибкой с различными сетевыми технологиями и партнёрскими решениями. Мы не стремились конкурировать со стандартными решениями для простого хостинга BM, а сосредоточились на построении облака по тем критериям, которые выдвигали наши заказчики. Важно отметить, что ожидания заказчиков различались кардинально. Кто‑то требовал максимальной изоляции и соблюдения нормативов, другим нужна была простота, автоматизация, REST API, биллинг. Третьи ставили акцент на удобство администрирования или интеграцию с внешними IDM‑системами. Были и довольно экзотические запросы, такие как использование ОС реального времени, возможность гео‑тегирования дисков и наличие графического инсталлятора для всех компонентов облака в режиме «далее‑далее‑далее». Эта разнородность требований (ФТ, НФТ, SLA, мультитенантность, производительность, политики безопасности и так далее) требовала от платформы гибкости архитектуры и возможности интеграции со сторонними решениями. Забегая вперёд, отметим, что абсолютно все запросы заказчиков мы не смогли выполнить по ряду причин. Но об этом чуть позже. Анализ популярных технологий: OpenStack, oVirt Перед нами стоял сложный выбор технологического ядра облачной платформы, и мы честно рассмотрели все популярные решения. Мы не были привязаны к какому‑либо вендору или архитектуре, что давало свободу анализа и возможность взвешенного выбора. На первом этапе основное внимание было уделено двум решениям — OpenStack и oVirt, как довольно распространённым в корпоративных средах и ЦОД. OpenStack: неплохо, но очень дорого. OpenStack — это мощная и чрезвычайно гибкая экосистема, ориентированная на построение облаков в масштабе дата‑центра. Её основное достоинство — модульность: можно собирать нужный функционал из десятков компонентов (Nova, Neutron, Glance, Keystone, Cinder, Horizon и других). Это позволяет реализовать сложные сценарии, включая федеративную аутентификацию, программно‑определяемые сети, интеграцию с системами распределённого хранения (например, Ceph) и другими подсистемами. Однако на практике модульность OpenStack — это и её главный недостаток. Развёртывание требует скоординированной настройки десятков сервисов, каждое обновление несёт в себе риски несовместимости. Для поддержки OpenStack необходима отдельная DevOps‑команда с компетенциями по Kubernetes, Ansible, Ceph, и множеству других технологий. Его эксплуатация может оказаться чрезмерно ресурсоёмкой даже для крупных организаций, если нет готовности инвестировать в процессы сопровождения, а ИТ‑команды решают другие, более актуальные задачи. По сути, OpenStack — это не «установил и работает», а долгосрочный инженерный проект, как на этапе разработки облачной платформы, так и на этапах внедрения и сопровождения. Ещё один важный аспект — совместимость с российским стеком программного обеспечения и требованиями регулятора. OpenStack развивается в парадигме глобального облачного рынка не учитывая ограничений, присущих защищённым или изолированным инфраструктурам в российских реалиях. В российской практике это оборачивается рядом трудностей: отсутствие официальной поддержки отечественных ОС, несовместимость с сертифицированными модулями криптографической защиты, необходимость доработки интеграций со средствами криптографической защиты информации (СКЗИ), государственными информационными системами (ГИС) и прочими элементами, значимыми для защищённых сред. В частности, компоненты OpenStack, работающие с аутентификацией и хранилищами (Keystone, Cinder, Swift), требуют значительной адаптации под отечественные требования и могут вести себя нестабильно в условиях ограниченного доступа к внешним репозиториям. Для большинства частных облаков в России OpenStack слишком сложен и затратен. Его внедрение требует больших ресурсов, увеличивает сроки запуска и зависит от высококвалифицированной команды. И, как следствие, OpenStack оказывается не самым оптимальным выбором для проектов, где на первом плане стоят предсказуемость сопровождения и устойчивость к внешним ограничениям. oVirt: зрелая, но инертная технология oVirt (основанная на Red Hat Virtualization) — это решение с относительно простой архитектурой. Оно исторически развивалось как GUI‑ориентированная система управления виртуальными машинами, построенная вокруг QEMU/KVM и VDSM ‑отдельного демона‑агента, который отвечает за управление виртуальными машинами, сетями и хранилищами на каждом гипервизоре. Преимущество oVirt — в быстром развёртывании и достаточно стабильной работе на малых и средних масштабах. Однако у oVirt есть серьёзные ограничения. Архитектура платформы не рассчитана на построение мультиарендных облаков. Отсутствует полноценная поддержка мультитенантности, нет встроенных механизмов биллинга, а сценарии самообслуживания требуют отдельной доработки. Кроме того, развитие проекта в последние годы замедлилось, и его перспектива остаётся туманной. После прекращения развития Red Hat Virtualization и слияния ряда компонент с oVirt, сообщество стало меньше, а частота релизов — ниже. В экосистеме oVirt нет нативной поддержки множества популярных российских сертифицированных решений. Это означает, что при использовании oVirt в проектах с требованиями по регуляторному соответствию (ФСТЭК, ФСБ) заказчику придётся самостоятельно адаптировать компоненты, проводить дополнительные проверки, а также решать вопросы совместимости на уровне ядра и пользовательского пространства. В отличие от решений, включённых в реестр ЕРПОС и прошедших процедуру сертификации, oVirt не обеспечивает «из коробки» соответствие требованиям защищённых ИТ‑сред и нормативных актов РФ. Также отсутствует развитый API и гибкая система шаблонов, что делает платформу мало пригодной для построения облака как сервиса. Несмотря на ряд положительных качеств (простота, зрелость, стабильность), мы сочли oVirt неподходящим для реализации современных требований к изоляции, автоматизации и управляемости. Итак, в 2022 году перед нами стоял открытый выбор технологического ядра, и мы, рассмотрев популярные решения, пришли к следующему выводу: OpenStack — мощная платформа, но чрезвычайно сложная в установке, конфигурации и сопровождении. Её архитектура перегружена микросервисами, а эксплуатация требует команды с высоким уровнем DevOps‑компетенций. Для частного облака с ограниченными ресурсами это часто становится неподъёмной нагрузкой. Кроме того, OpenStack требует особых подходов к совместимости с отечественным ПО и ОС.oVirt + QEMU — решение более простое, но явно устаревшее. Развитие идёт медленно, документации немного. Поддержка мультитенантности в современном понимании в системе отсутствует. Кроме того, экосистема oVirt плохо масштабируется и практически не имеет встроенных механизмов биллинга или автоматизации. Сложно интегрировать в CI/CD или управлять через REST API. OpenNebula и ПК СВ «Брест»  Мы уже были готовы пойти по самому сложному пути — использованию в качестве ядра облачной платформы OpenStack. Проработали сценарии развёртывания, разработали верхнеуровневаую архитектуру и даже провели тесты, но с каждым днём нам становилось всё более очевидно, что использование OpenStack приведёт к значительным накладным расходам, высокой зависимости от DevOps‑команды и другим потенциальным проблемам. Именно в этот момент мы обратили внимание на OpenNebula — платформа, которая с самого начала создавалась как лёгкое облачное решение с минимальным порогом вхождения. В её основе лежат проверенные временем компоненты: libvirt, KVM, REST API и XML‑RPC. Как показала практика, она довольно легко интегрируется с различными сетевыми решениями и СХД, предоставляет встроенные механизмы оркестрации и имеет простой, но функциональный пользовательский интерфейс. OpenNebula поддерживает мультитенантность, биллинг (увы, зачастую недостаточный, но об этом чуть позже), управление через Web‑интерфейс и API, шаблоны развёртывания и резервное копирование — всё это делает её если и не готовой облачной платформой, то уж точно её возможной основой. Особым преимуществом стало наличие сертифицированной редакции OpenNebula в сборке ПК СВ «Брест», которая не только основана на оригинальной OpenNebula, но и существенно доработана для интеграции со средствами защиты информации (СЗИ), встроенными в Astra Linux. В частности, в неё включены механизмы взаимодействия с мандатным разграничением доступа (МРД) и контролем целостности (МКЦ), что делает её пригодной для эксплуатации в средах с повышенными требованиями к безопасности. Это решение уже использовалось как система виртуализации у наших заказчиков. Мы понимали, что на этой базе можно построить полноценное частное облако — быстро, надёжно и с возможностью интеграции всех необходимых компонентов. Почему ПК СВ «Брест» как есть — недостаточно Несмотря на свои плюсы, ПК СВ «Брест» — это, по сути, платформа виртуализации «на стероидах». Чтобы стать полноценным облаком, ей не хватало ряда критически важных функций, необходимых не только администраторам, но и обычным пользователям. Среди них: Полноценный и удобный портал самообслуживания, позволяющий пользователю без участия ИТ‑службы запускать, останавливать, клонировать и настраивать свои виртуальные машины.Встроенный каталог шаблонов и приложений, содержащий типовые решения, востребованные российскими заказчиками (например, СУБД, СЭД, VPN).Интеграция со службой каталогов пользователей, обеспечивающая единую точку входа и авторизацию через корпоративные учётные записи.Встроенная система резервного копирования, позволяющая защищать пользовательские данные и выполнять восстановление по запросу.Централизованная система тарификации, выставления счетов и отчётности, обеспечивающая прозрачный учёт потреблённых ресурсов и справедливое распределение затрат между подразделениями.Единый инсталлятор, ускоряющий развёртывание платформы.И, что особенно важно по обратной связи от заказчиков, — поддержка всех компонентов облака в режиме «одного окна», включая техническую поддержку, обновления, документацию и сопровождение. Почему мы выбрали OpenNebula (ПК СВ «Брест») Итак, ПК СВ «Брест» стала для нас логичным выбором. Она соответствовала сразу нескольким ключевым критериям: Совместимость с Astra Linux и сертифицированное исполнение.Использование проверенных технологий (libvirt, KVM).Простая и надёжная архитектура.Поддержка HA‑кластера через RAFT.Возможность интеграции с ALD Pro (служба каталогов), API BILLmanager (единый портал для пользователей и биллинг), а также СРК RuBackup.Возможность предоставления «единого окна» технической поддержки.Регистрация в ЕРПОС и соответствие требованиям импортозамещения.Мультитенантность — изоляции ресурсов и настроек между независимыми группами пользователей (арендаторами) в рамках одной инсталляции.

Мы уже были готовы пойти по самому сложному пути — использованию в качестве ядра облачной платформы OpenStack. Проработали сценарии развёртывания, разработали верхнеуровневаую архитектуру и даже провели тесты, но с каждым днём нам становилось всё более очевидно, что использование OpenStack приведёт к значительным накладным расходам, высокой зависимости от DevOps‑команды и другим потенциальным проблемам. Именно в этот момент мы обратили внимание на OpenNebula — платформа, которая с самого начала создавалась как лёгкое облачное решение с минимальным порогом вхождения. В её основе лежат проверенные временем компоненты: libvirt, KVM, REST API и XML‑RPC. Как показала практика, она довольно легко интегрируется с различными сетевыми решениями и СХД, предоставляет встроенные механизмы оркестрации и имеет простой, но функциональный пользовательский интерфейс. OpenNebula поддерживает мультитенантность, биллинг (увы, зачастую недостаточный, но об этом чуть позже), управление через Web‑интерфейс и API, шаблоны развёртывания и резервное копирование — всё это делает её если и не готовой облачной платформой, то уж точно её возможной основой. Особым преимуществом стало наличие сертифицированной редакции OpenNebula в сборке ПК СВ «Брест», которая не только основана на оригинальной OpenNebula, но и существенно доработана для интеграции со средствами защиты информации (СЗИ), встроенными в Astra Linux. В частности, в неё включены механизмы взаимодействия с мандатным разграничением доступа (МРД) и контролем целостности (МКЦ), что делает её пригодной для эксплуатации в средах с повышенными требованиями к безопасности. Это решение уже использовалось как система виртуализации у наших заказчиков. Мы понимали, что на этой базе можно построить полноценное частное облако — быстро, надёжно и с возможностью интеграции всех необходимых компонентов. Почему ПК СВ «Брест» как есть — недостаточно Несмотря на свои плюсы, ПК СВ «Брест» — это, по сути, платформа виртуализации «на стероидах». Чтобы стать полноценным облаком, ей не хватало ряда критически важных функций, необходимых не только администраторам, но и обычным пользователям. Среди них: Полноценный и удобный портал самообслуживания, позволяющий пользователю без участия ИТ‑службы запускать, останавливать, клонировать и настраивать свои виртуальные машины.Встроенный каталог шаблонов и приложений, содержащий типовые решения, востребованные российскими заказчиками (например, СУБД, СЭД, VPN).Интеграция со службой каталогов пользователей, обеспечивающая единую точку входа и авторизацию через корпоративные учётные записи.Встроенная система резервного копирования, позволяющая защищать пользовательские данные и выполнять восстановление по запросу.Централизованная система тарификации, выставления счетов и отчётности, обеспечивающая прозрачный учёт потреблённых ресурсов и справедливое распределение затрат между подразделениями.Единый инсталлятор, ускоряющий развёртывание платформы.И, что особенно важно по обратной связи от заказчиков, — поддержка всех компонентов облака в режиме «одного окна», включая техническую поддержку, обновления, документацию и сопровождение. Почему мы выбрали OpenNebula (ПК СВ «Брест») Итак, ПК СВ «Брест» стала для нас логичным выбором. Она соответствовала сразу нескольким ключевым критериям: Совместимость с Astra Linux и сертифицированное исполнение.Использование проверенных технологий (libvirt, KVM).Простая и надёжная архитектура.Поддержка HA‑кластера через RAFT.Возможность интеграции с ALD Pro (служба каталогов), API BILLmanager (единый портал для пользователей и биллинг), а также СРК RuBackup.Возможность предоставления «единого окна» технической поддержки.Регистрация в ЕРПОС и соответствие требованиям импортозамещения.Мультитенантность — изоляции ресурсов и настроек между независимыми группами пользователей (арендаторами) в рамках одной инсталляции. Мультитенантность заслуживает особого внимания: для защищённых ИТ‑систем и крупных холдингов принципиально важно строгое разграничение ресурсов, учёт потребления по подразделениям и юридическим лицам, ведение журналов действий и возможность выставления счетов. Без этого невозможно построить ни безопасное облако, ни управляемую инфраструктуру для нескольких арендаторов. Программный и программно‑аппаратный подходы Чтобы учесть специфику разных заказчиков, мы предусмотрели две модели поставки: Программный комплекс (ПК) — единый и неделимый набор компонентов, составляющих облачную платформу, инсталлятор, позволяющий установить все компоненты ОП Astra Cloud в air‑gapped режиме (без доступа в Internet) и документация. Этот вариант идеально подходит для компаний с собственной ИТ инфраструктурой.Программно‑аппаратный комплекс (ПАК) — это полностью собранное и преднастроенное решение, включающее стойки, серверы, сетевое оборудование, системы хранения данных и весь набор программного обеспечения, идентичный используемому в программном комплексе. Более того, в состав ПАК входит дополнительный компонент — DCImanager: платформа для централизованного управления физической мультивендорной ИТ‑инфраструктурой. Она особенно полезна в дата‑центрах, серверных комнатах и организациях с распределённой или локальной инфраструктурой, позволяя автоматизировать учёт, мониторинг и управление оборудованием.Заказчик получает готовую к работе платформу, которая разворачивается за считанные часы. Оба варианта основаны на одном программном стеке и предоставляют одинаковый уровень безопасности и надёжности. Отличия — только в удобстве запуска, автоматизации и инфраструктурных компонентах. Итоговый набор компонентов. От минимума, до продуктивного решения После серии пилотных проектов, функционального тестирования и анализа эксплуатационных характеристик различных решений, мы сформировали стабильный и сбалансированный состав компонентов, который лёг в основу архитектуры платформы Astra Cloud. Этот набор был подобран с учётом совместимости, надёжности, соответствия нормативным требованиям и обратной связи от пилотных заказчиков.

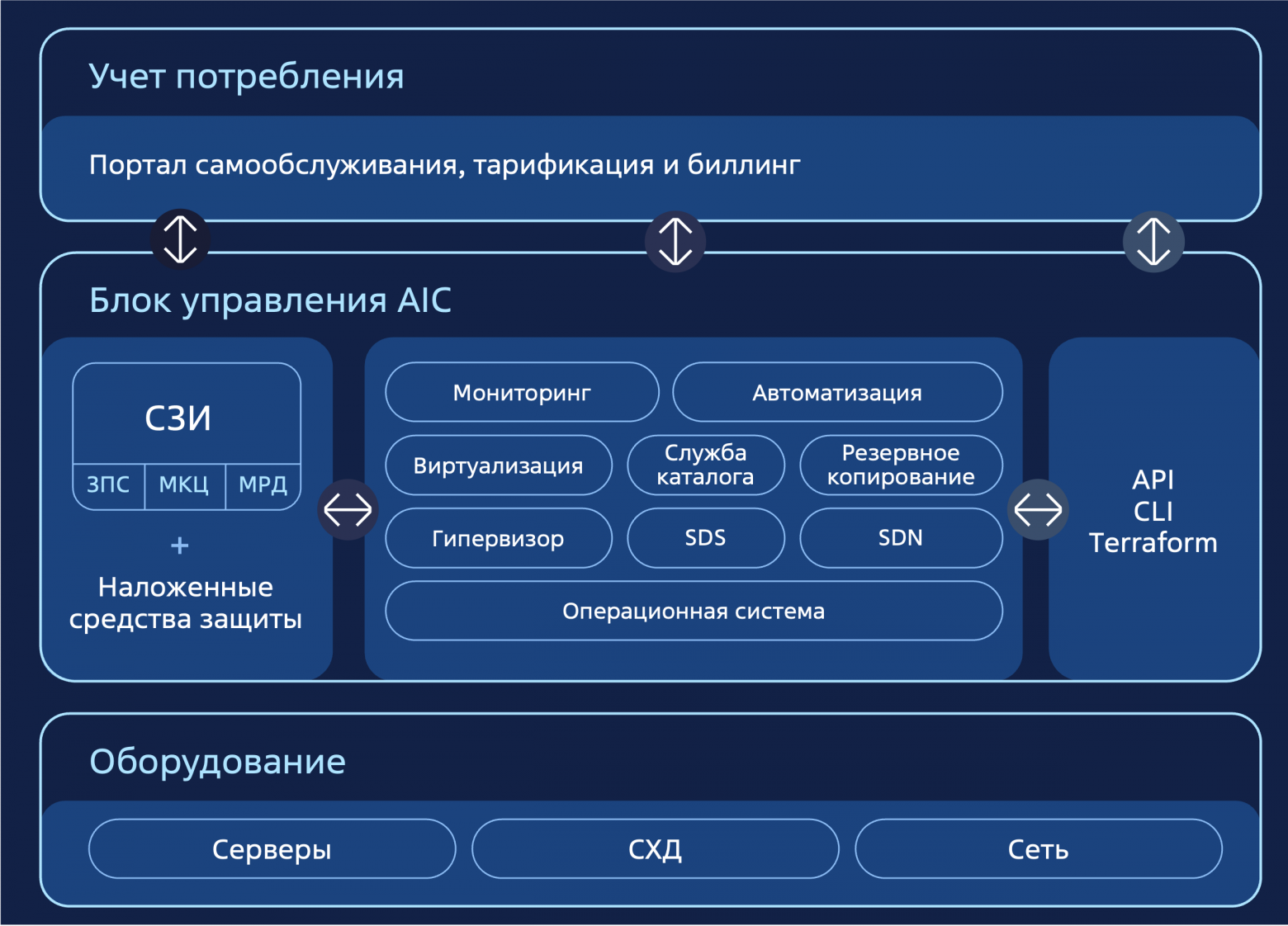

Мультитенантность заслуживает особого внимания: для защищённых ИТ‑систем и крупных холдингов принципиально важно строгое разграничение ресурсов, учёт потребления по подразделениям и юридическим лицам, ведение журналов действий и возможность выставления счетов. Без этого невозможно построить ни безопасное облако, ни управляемую инфраструктуру для нескольких арендаторов. Программный и программно‑аппаратный подходы Чтобы учесть специфику разных заказчиков, мы предусмотрели две модели поставки: Программный комплекс (ПК) — единый и неделимый набор компонентов, составляющих облачную платформу, инсталлятор, позволяющий установить все компоненты ОП Astra Cloud в air‑gapped режиме (без доступа в Internet) и документация. Этот вариант идеально подходит для компаний с собственной ИТ инфраструктурой.Программно‑аппаратный комплекс (ПАК) — это полностью собранное и преднастроенное решение, включающее стойки, серверы, сетевое оборудование, системы хранения данных и весь набор программного обеспечения, идентичный используемому в программном комплексе. Более того, в состав ПАК входит дополнительный компонент — DCImanager: платформа для централизованного управления физической мультивендорной ИТ‑инфраструктурой. Она особенно полезна в дата‑центрах, серверных комнатах и организациях с распределённой или локальной инфраструктурой, позволяя автоматизировать учёт, мониторинг и управление оборудованием.Заказчик получает готовую к работе платформу, которая разворачивается за считанные часы. Оба варианта основаны на одном программном стеке и предоставляют одинаковый уровень безопасности и надёжности. Отличия — только в удобстве запуска, автоматизации и инфраструктурных компонентах. Итоговый набор компонентов. От минимума, до продуктивного решения После серии пилотных проектов, функционального тестирования и анализа эксплуатационных характеристик различных решений, мы сформировали стабильный и сбалансированный состав компонентов, который лёг в основу архитектуры платформы Astra Cloud. Этот набор был подобран с учётом совместимости, надёжности, соответствия нормативным требованиям и обратной связи от пилотных заказчиков.  Базовые компоненты платформы Astra Cloud: Операционная Система Специального Назначения Astra Linux SE — сертифицированная ОС, обеспечивающая соответствие требованиям ФСТЭК и ФСБ, включающая встроенные СЗИ (МРД, МКЦ).Программный комплекс средств виртуализации «Брест» — доработанная сборка OpenNebula, адаптированная для работы с Astra Linux и защищёнными инфраструктурами.Программный комплекс для централизованного администрирования и службы каталогов ALD Pro — реализация FreeIPA с поддержкой Kerberos, LDAP и RBAC.Система резервного копирования RuBackup — решение для централизованного управления резервными копиями виртуальных машин, поддерживающее хранение в распределённых хранилищах, репликацию между ЦОДами и восстановление по расписанию или по запросу. Обеспечивает надёжность и отказоустойчивость как в локальных, так и в мульти‑ЦОД инфраструктурах.ПО для мониторинга компонентов платформы Astra Monitoring — сбор метрик, алерты, дашборды и контроль доступности.ПО для биллинга и автоматизации предоставления ресурсов BILLmanager — тарификация, учёт, выставление счетов, API для интеграции с «1С Бухгалетрия», а также полноценный портал самообслуживания, через который пользователи получают доступ ко всем функциям платформы из единой консоли.ПО «Магазин приложений» — интерфейс и система шаблонов для добавления собственных сервисов и предустановленных решений (VPN, базы данных, VDI).ПО «Справочный центр» — интегрированная документация и навигация по архитектуре и операциям в платформе. Этот состав компонентов может быть дополнен или адаптирован под конкретные требования проекта. При необходимости реализуются интеграции с системами управления доступом (IDM, Identity Management), системами управления событиями информационной безопасности (SIEM, Security Information and Event Management), средствами криптографической защиты информации (СКЗИ). Также поддерживается взаимодействие с системами управления конфигурациями и активами (CMDB, Configuration Management Database) и другими корпоративными ИТ‑системами. В этой статье мы рассмотрели историю возникновения и предпосылки создания облачной платформы, подробно остановились на выборе архитектурного ядра, а также рассмотрели альтернативные решения, от которых пришлось отказаться. В следующих частях мы разберём архитектуру платформы, её внутренние компоненты и принципы взаимодействия, поговорим про безопасность, и масштабируемость платформы. astracloud.ru...

Базовые компоненты платформы Astra Cloud: Операционная Система Специального Назначения Astra Linux SE — сертифицированная ОС, обеспечивающая соответствие требованиям ФСТЭК и ФСБ, включающая встроенные СЗИ (МРД, МКЦ).Программный комплекс средств виртуализации «Брест» — доработанная сборка OpenNebula, адаптированная для работы с Astra Linux и защищёнными инфраструктурами.Программный комплекс для централизованного администрирования и службы каталогов ALD Pro — реализация FreeIPA с поддержкой Kerberos, LDAP и RBAC.Система резервного копирования RuBackup — решение для централизованного управления резервными копиями виртуальных машин, поддерживающее хранение в распределённых хранилищах, репликацию между ЦОДами и восстановление по расписанию или по запросу. Обеспечивает надёжность и отказоустойчивость как в локальных, так и в мульти‑ЦОД инфраструктурах.ПО для мониторинга компонентов платформы Astra Monitoring — сбор метрик, алерты, дашборды и контроль доступности.ПО для биллинга и автоматизации предоставления ресурсов BILLmanager — тарификация, учёт, выставление счетов, API для интеграции с «1С Бухгалетрия», а также полноценный портал самообслуживания, через который пользователи получают доступ ко всем функциям платформы из единой консоли.ПО «Магазин приложений» — интерфейс и система шаблонов для добавления собственных сервисов и предустановленных решений (VPN, базы данных, VDI).ПО «Справочный центр» — интегрированная документация и навигация по архитектуре и операциям в платформе. Этот состав компонентов может быть дополнен или адаптирован под конкретные требования проекта. При необходимости реализуются интеграции с системами управления доступом (IDM, Identity Management), системами управления событиями информационной безопасности (SIEM, Security Information and Event Management), средствами криптографической защиты информации (СКЗИ). Также поддерживается взаимодействие с системами управления конфигурациями и активами (CMDB, Configuration Management Database) и другими корпоративными ИТ‑системами. В этой статье мы рассмотрели историю возникновения и предпосылки создания облачной платформы, подробно остановились на выборе архитектурного ядра, а также рассмотрели альтернативные решения, от которых пришлось отказаться. В следующих частях мы разберём архитектуру платформы, её внутренние компоненты и принципы взаимодействия, поговорим про безопасность, и масштабируемость платформы. astracloud.ru...

Крупному бизнесу хотят запретить пользоваться иностранными облачными сервисами. Ограничения предлагает ввести Минцифры к сентябрю 2027 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо главы ведомства Максута Шадаева, которое он направил министру промышленности и торговли Антону Алиханову. В документе речь идет о запрете на пользование корпоративными сервисам из-за рубежа в информационных системах хранения и обработки персональных данных. Работа крупных российских корпораций на зарубежных облачных платформах «вызывает особую озабоченность», приводит издание слова Шадаева. Опасения Минцифры связаны в том числе с развитием технологий искусственного интеллекта в иностранных облачных сервисах, считает заместитель генерального директора Astra Cloud Константин Анисимов: Большинство IT-систем устроено таким образом, что какая-то часть кода все равно находится в облаках. Это связано прежде всего с искусственным интеллектом. Например, даже если мы работаем в Microsoft World, и какие-то функции связаны искусственным интеллектом, все это берется из облаков. Законопроект направлен именно на такие истории, чтобы ограничить передачу данных российских пользователей во внешние хранилища в гибридных системах. Как работают ИИ-помощники? Они встраиваются в ваши коммуникации, а это почта, видеосвязь, мессенджеры. У нас на почте, в видеоконференциях, мессенджерах огромное количество внутрикорпоративной информации. Российские решения есть буквально в каждом сегменте. Никакой проблемы нет. Тем более достаточно грамотное решение, что эта мера вводится не сразу, то есть не с 1 сентября 2025 года, а дается еще два года на то, чтобы проработать все решения и постепенно ввести astracloud.ru...

Крупному бизнесу хотят запретить пользоваться иностранными облачными сервисами. Ограничения предлагает ввести Минцифры к сентябрю 2027 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо главы ведомства Максута Шадаева, которое он направил министру промышленности и торговли Антону Алиханову. В документе речь идет о запрете на пользование корпоративными сервисам из-за рубежа в информационных системах хранения и обработки персональных данных. Работа крупных российских корпораций на зарубежных облачных платформах «вызывает особую озабоченность», приводит издание слова Шадаева. Опасения Минцифры связаны в том числе с развитием технологий искусственного интеллекта в иностранных облачных сервисах, считает заместитель генерального директора Astra Cloud Константин Анисимов: Большинство IT-систем устроено таким образом, что какая-то часть кода все равно находится в облаках. Это связано прежде всего с искусственным интеллектом. Например, даже если мы работаем в Microsoft World, и какие-то функции связаны искусственным интеллектом, все это берется из облаков. Законопроект направлен именно на такие истории, чтобы ограничить передачу данных российских пользователей во внешние хранилища в гибридных системах. Как работают ИИ-помощники? Они встраиваются в ваши коммуникации, а это почта, видеосвязь, мессенджеры. У нас на почте, в видеоконференциях, мессенджерах огромное количество внутрикорпоративной информации. Российские решения есть буквально в каждом сегменте. Никакой проблемы нет. Тем более достаточно грамотное решение, что эта мера вводится не сразу, то есть не с 1 сентября 2025 года, а дается еще два года на то, чтобы проработать все решения и постепенно ввести astracloud.ru...

Алексей Боровиков, технический архитектор в Astra Cloud, специально для CISO Club рассказал о базовых принципах миграции в облако с учетом минимизации рисков и соблюдения всех актуальных стандартов. Алексей разобрал основные этапы миграции, а также рассказал, как можно противостоять перехвату данных, бороться с ошибками конфигурации безопасности и несовместимостью некоторого ПО с российскими стандартами.

Алексей Боровиков, технический архитектор в Astra Cloud, специально для CISO Club рассказал о базовых принципах миграции в облако с учетом минимизации рисков и соблюдения всех актуальных стандартов. Алексей разобрал основные этапы миграции, а также рассказал, как можно противостоять перехвату данных, бороться с ошибками конфигурации безопасности и несовместимостью некоторого ПО с российскими стандартами.  Российский бизнес в последние годы переживает сложный процесс цифровой трансформации. Ужесточение регуляторных требований и снижение внутренних расходов на ИТ подталкивают все больше компаний к переносу виртуальной инфраструктуры в российские облачные решения. Однако такой переход требует не только технической подготовки, но и строгого соблюдения норм информационной безопасности. В данной статье Алексей Боровиков, технический архитектор в Astra Cloud (входит в «Группу Астра»), рассмотрит базовые принципы организации процесса миграции в облако с учетом минимизации рисков и соблюдения всех актуальных стандартов. Риски при миграции ИТ-инфраструктуры При переносе ИТ-инфраструктуры в российские облака компаниям важно внимательно отнестись к вопросам информационной безопасности (ИБ). Вот ключевые риски, с которыми может столкнуться бизнес: Риск перехвата данных во время миграции. В качестве решения можно использовать шифрование (TLS, VPN) и защищенные каналы связи.Ошибки конфигурации безопасности: неправильные настройки брандмауэров, прав доступа, резервного копирования. Для решения можно применять принцип least privilege и автоматизировать развертывание (IaC — Terraform, Ansible).Несовместимость с российскими стандартами. Зарубежное ПО может не поддерживать ГОСТ-шифрование или требования ФСТЭК, поэтому лучше перейти на отечественное сертифицированное ПО. Чтобы минимизировать эти и другие возможные риски, рекомендуем придерживаться простых правил: Обязательно проводить пилотное тестирование, то есть проверять безопасность на некритичных сервисах.Выполнять фазированный перенос, то есть разбить миграцию на несколько этапов с мониторингом на каждом шаге.Не пренебрегать документированием, то есть фиксировать все изменения и инциденты для дальнейшего тщательного анализа.Отдельно стоит отметить значительную пользу фазированного переноса в снижении рисков ИБ. Разбивка всего процесса на этапы позволяет контролировать весь процесс и вовремя реагировать на инциденты. Конечно, дорожная карта миграции будет уникальна для каждой отдельной компании. Однако можно выделить основные этапы, которые так или иначе будут присутствовать в каждом случае со своими отдельными дополнениями. Ключевые этапы миграции в облако Любая миграция в своей основе состоит из следующих этапов: анализа и планирования, собственно миграции данных и сервисов, дальнейшей поддержки. Давайте разберем каждый из них подробнее. Анализ и планирование: основа успешной миграции Прежде чем приступать к каким-либо техническим изменениям, необходимо провести всесторонний аудит текущего состояния инфраструктуры и сформировать четкий план действий. На этом этапе важно учитывать не только технологические аспекты, но и нормативно-правовые требования, которые могут существенно повлиять на выбор облачного провайдера и архитектуры будущего решения. Один из ключевых моментов – определение требований информационной безопасности. Даже если компания уже работает в соответствии с определенными стандартами, важно еще раз провести детальную сверку с российскими нормативными актами (152-ФЗ «О персональных данных» и Приказами ФСТЭК №17, №21, №239, которые регулируют вопросы защиты информации). Далее, в зависимости от отрасли, могут применяться дополнительные требования. Например, со стороны Центрального банка для финансовых организаций или со стороны Роскомнадзора для операторов персональных данных. Параллельно с этим проводится оценка текущей ИТ-инфраструктуры: важно проанализировать используемые сервисы, технологии, требования к производительности и отказоустойчивости. Особое внимание нужно уделить критически важным приложениям и данным, поскольку их миграция требует наиболее тщательной проработки. Следующий шаг – выбор облачного провайдера. В российских реалиях публичное облако зачастую не подходит для размещения чувствительных данных, поэтому предпочтение лучше отдать частным облачным решениям. Так, например, в Astra Cloud, помимо стандартного публичного облака, есть решение off-premise – это полностью частная инсталляция компании, но на оборудовании и территории сервис-провайдера. Такой подход позволяет защитить чувствительные данные, выполнить регуляторные требования и снизить расходы на создание собственной физической инфраструктуры. Завершающая часть этапа планирования – разработка детальной дорожной карты миграции. Необходимо прописывать сроки, порядок переноса сервисов, распределение ресурсов и меры по минимизации рисков. Отдельное внимание стоит уделить плану отката — порядку действий на случай, если процесс пойдет не по запланированному сценарию. Миграция: от тестирования до полного перехода После завершения подготовительных работ наступает этап переноса данных и сервисов. Однако прежде чем запускать полномасштабную миграцию, рекомендуем провести пилотное тестирование на отдельных приложениях. Это позволит выявить потенциальные проблемы, проверить настройки безопасности и оценить производительность системы в новых условиях. Если тестовая фаза завершена успешно, можно приступать к основному переносу. Важно обеспечить непрерывность бизнес-процессов, поэтому миграция часто проводится поэтапно, с минимальным временем простоя. Особое внимание стоит уделить целостности и доступности данных — любая ошибка на этом этапе может привести к серьезным последствиям. После завершения переноса рекомендуем провести комплексное тестирование, которое включает проверку на соответствие требованиям ИБ, оценку производительности и отказоустойчивости. При необходимости внесите корректировки в конфигурацию системы. Поддержка: обеспечение стабильности и безопасности Миграция — это не конечная точка, а лишь начало работы в новой среде. Чтобы гарантировать долгосрочную стабильность и безопасность, необходимо организовать постоянный мониторинг инфраструктуры для своевременного выявления и устранения потенциальных угроз. Еще одним важным аспектом является обучение персонала. Даже самая совершенная система не будет эффективной, если сотрудники не знают, как с ней работать. Поэтому тренинги и инструктажи — обязательная часть постмиграционного процесса. Обучение можно проводить в формате видеоуроков, а также предоставления доступа к различным гайдам, инструкциям и чек-листам. Программу каждого тренинга можно разбить на условно базовый уровень – для всех сотрудников, и на обучение техническим аспектам – для ИТ-отдела. В программу базового уровня обязательно нужно включить блок о безопасности, где рассказать о новых политиках доступа, работе с двухфакторной аутентификацией и правилах распознавания фишинга. Сотрудникам ИТ-отделов следует рассказать об управлении инцидентами в облаке, настройке систем мониторинга и особенностях резервного копирования в облачной среде. В качестве проверки усвоения знаний, можно использовать различные тесты или даже симуляции инцидентов. Важно проводить такие тренинги регулярно, хотя бы раз в квартал, чтобы освежать знания в памяти сотрудников и обновлять программу. Главное о миграции в облако Миграция сервисов в облако – сложный, но вполне реализуемый проект. Ключ к успеху – тщательное планирование, пошаговый подход и постоянный контроль на всех этапах. Если подытожить, то можно выделить следующие ключевые точки миграции: Анализ регуляторных требований: общих и с учетом сферы деятельности компании.Оценка текущего состояния инфраструктуры и сервисов с особым вниманием к критически важным приложениям и данным.Разработка плана миграции: порядок переноса и сроки, распределение ресурсов и сценарий отката.Пилотное тестирование на некритичных сервисах, а уже потом – полноценная, но поэтапная миграция.Комплексное тестирование работы систем и сервисов после переноса, в том числе с оценкой соответствия требованиям ИБ.Внедрение системы мониторинга и обучения сотрудников.Соблюдение этих фундаментальных принципов позволит минимизировать возможные риски и создать надежную ИТ-инфраструктуру, соответствующую даже самым строгим стандартам безопасности. astracloud.ru...

Российский бизнес в последние годы переживает сложный процесс цифровой трансформации. Ужесточение регуляторных требований и снижение внутренних расходов на ИТ подталкивают все больше компаний к переносу виртуальной инфраструктуры в российские облачные решения. Однако такой переход требует не только технической подготовки, но и строгого соблюдения норм информационной безопасности. В данной статье Алексей Боровиков, технический архитектор в Astra Cloud (входит в «Группу Астра»), рассмотрит базовые принципы организации процесса миграции в облако с учетом минимизации рисков и соблюдения всех актуальных стандартов. Риски при миграции ИТ-инфраструктуры При переносе ИТ-инфраструктуры в российские облака компаниям важно внимательно отнестись к вопросам информационной безопасности (ИБ). Вот ключевые риски, с которыми может столкнуться бизнес: Риск перехвата данных во время миграции. В качестве решения можно использовать шифрование (TLS, VPN) и защищенные каналы связи.Ошибки конфигурации безопасности: неправильные настройки брандмауэров, прав доступа, резервного копирования. Для решения можно применять принцип least privilege и автоматизировать развертывание (IaC — Terraform, Ansible).Несовместимость с российскими стандартами. Зарубежное ПО может не поддерживать ГОСТ-шифрование или требования ФСТЭК, поэтому лучше перейти на отечественное сертифицированное ПО. Чтобы минимизировать эти и другие возможные риски, рекомендуем придерживаться простых правил: Обязательно проводить пилотное тестирование, то есть проверять безопасность на некритичных сервисах.Выполнять фазированный перенос, то есть разбить миграцию на несколько этапов с мониторингом на каждом шаге.Не пренебрегать документированием, то есть фиксировать все изменения и инциденты для дальнейшего тщательного анализа.Отдельно стоит отметить значительную пользу фазированного переноса в снижении рисков ИБ. Разбивка всего процесса на этапы позволяет контролировать весь процесс и вовремя реагировать на инциденты. Конечно, дорожная карта миграции будет уникальна для каждой отдельной компании. Однако можно выделить основные этапы, которые так или иначе будут присутствовать в каждом случае со своими отдельными дополнениями. Ключевые этапы миграции в облако Любая миграция в своей основе состоит из следующих этапов: анализа и планирования, собственно миграции данных и сервисов, дальнейшей поддержки. Давайте разберем каждый из них подробнее. Анализ и планирование: основа успешной миграции Прежде чем приступать к каким-либо техническим изменениям, необходимо провести всесторонний аудит текущего состояния инфраструктуры и сформировать четкий план действий. На этом этапе важно учитывать не только технологические аспекты, но и нормативно-правовые требования, которые могут существенно повлиять на выбор облачного провайдера и архитектуры будущего решения. Один из ключевых моментов – определение требований информационной безопасности. Даже если компания уже работает в соответствии с определенными стандартами, важно еще раз провести детальную сверку с российскими нормативными актами (152-ФЗ «О персональных данных» и Приказами ФСТЭК №17, №21, №239, которые регулируют вопросы защиты информации). Далее, в зависимости от отрасли, могут применяться дополнительные требования. Например, со стороны Центрального банка для финансовых организаций или со стороны Роскомнадзора для операторов персональных данных. Параллельно с этим проводится оценка текущей ИТ-инфраструктуры: важно проанализировать используемые сервисы, технологии, требования к производительности и отказоустойчивости. Особое внимание нужно уделить критически важным приложениям и данным, поскольку их миграция требует наиболее тщательной проработки. Следующий шаг – выбор облачного провайдера. В российских реалиях публичное облако зачастую не подходит для размещения чувствительных данных, поэтому предпочтение лучше отдать частным облачным решениям. Так, например, в Astra Cloud, помимо стандартного публичного облака, есть решение off-premise – это полностью частная инсталляция компании, но на оборудовании и территории сервис-провайдера. Такой подход позволяет защитить чувствительные данные, выполнить регуляторные требования и снизить расходы на создание собственной физической инфраструктуры. Завершающая часть этапа планирования – разработка детальной дорожной карты миграции. Необходимо прописывать сроки, порядок переноса сервисов, распределение ресурсов и меры по минимизации рисков. Отдельное внимание стоит уделить плану отката — порядку действий на случай, если процесс пойдет не по запланированному сценарию. Миграция: от тестирования до полного перехода После завершения подготовительных работ наступает этап переноса данных и сервисов. Однако прежде чем запускать полномасштабную миграцию, рекомендуем провести пилотное тестирование на отдельных приложениях. Это позволит выявить потенциальные проблемы, проверить настройки безопасности и оценить производительность системы в новых условиях. Если тестовая фаза завершена успешно, можно приступать к основному переносу. Важно обеспечить непрерывность бизнес-процессов, поэтому миграция часто проводится поэтапно, с минимальным временем простоя. Особое внимание стоит уделить целостности и доступности данных — любая ошибка на этом этапе может привести к серьезным последствиям. После завершения переноса рекомендуем провести комплексное тестирование, которое включает проверку на соответствие требованиям ИБ, оценку производительности и отказоустойчивости. При необходимости внесите корректировки в конфигурацию системы. Поддержка: обеспечение стабильности и безопасности Миграция — это не конечная точка, а лишь начало работы в новой среде. Чтобы гарантировать долгосрочную стабильность и безопасность, необходимо организовать постоянный мониторинг инфраструктуры для своевременного выявления и устранения потенциальных угроз. Еще одним важным аспектом является обучение персонала. Даже самая совершенная система не будет эффективной, если сотрудники не знают, как с ней работать. Поэтому тренинги и инструктажи — обязательная часть постмиграционного процесса. Обучение можно проводить в формате видеоуроков, а также предоставления доступа к различным гайдам, инструкциям и чек-листам. Программу каждого тренинга можно разбить на условно базовый уровень – для всех сотрудников, и на обучение техническим аспектам – для ИТ-отдела. В программу базового уровня обязательно нужно включить блок о безопасности, где рассказать о новых политиках доступа, работе с двухфакторной аутентификацией и правилах распознавания фишинга. Сотрудникам ИТ-отделов следует рассказать об управлении инцидентами в облаке, настройке систем мониторинга и особенностях резервного копирования в облачной среде. В качестве проверки усвоения знаний, можно использовать различные тесты или даже симуляции инцидентов. Важно проводить такие тренинги регулярно, хотя бы раз в квартал, чтобы освежать знания в памяти сотрудников и обновлять программу. Главное о миграции в облако Миграция сервисов в облако – сложный, но вполне реализуемый проект. Ключ к успеху – тщательное планирование, пошаговый подход и постоянный контроль на всех этапах. Если подытожить, то можно выделить следующие ключевые точки миграции: Анализ регуляторных требований: общих и с учетом сферы деятельности компании.Оценка текущего состояния инфраструктуры и сервисов с особым вниманием к критически важным приложениям и данным.Разработка плана миграции: порядок переноса и сроки, распределение ресурсов и сценарий отката.Пилотное тестирование на некритичных сервисах, а уже потом – полноценная, но поэтапная миграция.Комплексное тестирование работы систем и сервисов после переноса, в том числе с оценкой соответствия требованиям ИБ.Внедрение системы мониторинга и обучения сотрудников.Соблюдение этих фундаментальных принципов позволит минимизировать возможные риски и создать надежную ИТ-инфраструктуру, соответствующую даже самым строгим стандартам безопасности. astracloud.ru...